Deber del perdedor:

en la derrota

buscar del ganador

la cuota

Muerto el Libertador, desbaratada la Gran Colombia en sus tres pedazos, la parte de la Nueva Granada se dedicó a destrozarse ella también en sus varias regiones. Y en cada región, un caudillo. Todavía el general presidente Santander pudo mantener pacífico y unido el país bajo su gobierno republicano, legalista y civilista: gustaba de vestirse ostentosamente de civil (y ostentosamente con paños de fabricación local y no de importación inglesa, en el marco de la disputa práctica y doctrinal entre proteccionistas de la industria nacional y librecambistas del capitalismo sin trabas ni fronteras). Pero eran una unidad y una paz de fachada, bajo la cual hervían los odios que su personalidad despertaba.

Al volver de sus años de destierro en Europa y los Estados Unidos Santander asumió el poder lleno de rencores por saciar. Había sido mejor gobernante como vicepresidente encargado del gobierno en tiempo de las campañas de Bolívar, con el impulso de las guerras y el respaldo del gran empréstito inglés, que presidente en ejercicio de 1833 a 1837. Tan ahorrativo en lo público como tacaño en lo privado, redujo el Ejército —bolivariano de espíritu y venezolano de oficialidad—, que aun terminada la guerra de Independencia era tan numeroso que se comía la mitad del presupuesto exiguo de la República. Pero fomentó la educación sin mirar el gasto, fundando colegios públicos, universidades y bibliotecas. Era un liberal. No sólo en lo económico (Bentham. Librecambio), sino también en lo político. Seguía siendo masón, pero mantuvo buenas relaciones con la Iglesia, y las restableció con el Vaticano, lo que no era fácil, dado el peso diplomático que todavía tenía España. En lo simbólico, diseñó, o hizo diseñar, el escudo de la nueva república, con su cóndor y sus banderas y su istmo de Panamá y sus rebosantes cornucopias de la abundancia: cosas que había, que ya no hay. Y con su lema: “Libertad y Orden”. Complementario para unos, contradictorio para otros. Un lema que iba a retratar, a reejar, a inspirar la historia colombiana de los dos siglos siguientes, en buena parte tejida de sublevaciones por la libertad y de represiones en nombre del orden —o más bien al revés: de represiones y de sublevaciones— y de represiones otra vez.

Pero el logro mayor de Santander fue la entrega del poder tras las elecciones de 1837. No trató de perpetuarse, como durante veinte años lo hizo Simón Bolívar con sus coquetas renuncias a la Presidencia y aceptaciones de la dictadura, y como lo hicieron después de modo más brutal sus herederos e imitadores en las nuevas repúblicas: Páez en Venezuela, Santa Cruz en Bolivia, Flores en el Ecuador, La Mar en el Perú, y lo siguieron haciendo durante cien años más —y todavía— sus respectivos sucesores en la historia continental. Con la entrega constitucional y pacíca del poder por el general Santander se inaugura la tradición civilista de Colombia, casi ininterrumpida. Había presentado para su sucesión la candidatura del general José María Obando (fugaz presidente interino entre la elección de Santander y su regreso del exilio). Perdió. Y, oh maravilla, aceptó la derrota.

Caso inaudito. Más notable todavía si se piensa que el candidato victorioso fue José Ignacio de Márquez, quien había tenido con Santander un serio altercado por una mujer, la célebre Nicolasa Ibáñez, madre del poeta José Eusebio Caro, futuro fundador del Partido Conservador Colombiano. La Nueva Granada era una aldea, y los chismes de alcoba tan determinantes como los proyectos constitucionales y las rivalidades entre los caudillos militares.

Elegido Márquez se eclipsó de un golpe el largo poder del general Santander, de quien cuando murió pocos años más tarde alguien pudo decir que era como si hubiera muerto un muerto.

Y ya su sucesor, Márquez —un civil, liberal moderado, y menos enfrentado con los generales bolivarianos— pudo creer que adelantaría un gobierno en paz. Educación pública, pero sin llegar a chocar con la enseñanza de las órdenes eclesiásticas. Leve proteccionismo de la artesanía local frente a las ruinosas importaciones abiertas: pianos ingleses de cola y lámparas francesas de Baccarat, pero también textiles, herramientas, armas, muebles. Obras públicas con los menguados ingresos del fisco. Pero vino la guerra civil. Una de las ocho de proyección nacional —y cuarenta locales— que iba a haber en los dos tercios restantes del siglo XIX. En la mayoría de los casos, con sus correspondientes amnistías.

Vale la pena enumerarlas, porque es muy fácil perderse en los enredos de querellas personales de políticos y militares, rivalidades entre regiones, choques entre la Iglesia y el Estado, juicios políticos, fraudes electorales y crisis económicas —o, más que crisis el endémico estancamiento económico—. No fueron por lo general guerras muy grandes —salvo una o dos— desde el punto de vista de los ejércitos enfrentados. Pero sí causantes de atraso y de aislamiento, aunque también, paradójicamente, generadoras de cohesión nacional: el ruido de las guerras era prácticamente lo único que se oía por igual en todo el país. Y los rezos de los curas.

Esta primera guerra civil (o quinta o sexta, si se recuerdan las de la Patria Boba, y la de Independencia, que fue una guerra entre neogranadinos realistas e independentistas… ¿Y habría que incluir como “civil” la de Colombia contra el Perú, recién independizados de España ambos? ¿O la de la Nueva Granada contra el Ecuador, recién disuelta la Colombia grande?), esta que por comodidad voy a numerar como primera, fue llamada “de los Supremos”. Porque cada caudillo participante, con su respectivo título de general, se consideraba a sí mismo el director supremo de la guerra en su provincia, donde era hombre rico y gran hacendado, jefe feudal de peonadas: el reparto republicano de las tierras de los españoles y de los criollos realistas tras la Independencia había dejado una nueva clase de militares convertidos en terratenientes, que en muchos casos coincidía con la vieja clase de terratenientes convertidos en militares.

La guerra la desató desde el Cauca el general José María Obando, y tuvo ya, como lo iban a tener casi todas, un pretexto religioso, o más exactamente clerical: el cierre decretado por el gobierno de los conventos que tuvieran menos de ocho frailes o monjas. Obando, que había sido realista antes que patriota y antibolivariano antes que bolivariano, centralista a veces y federalista otras, y masón convencido como tantos de los caudillos de la Independencia, se descubrió de pronto ferviente católico. En su pronunciamiento —palabra sonoramente hispánica: pronunciamiento es lo que opina un general con mando de tropa, tan determinante en el siglo XIX en las antiguas colonias españolas de América como en la propia España—, desde Pasto se proclamó “Supremo Director de la Guerra, General y Jefe del Ejército Restaurador y Protector de la religión del Crucificado…”. Y alzó la bandera de la restauración del rey Fernando VII, que había muerto hacía seis años.

Con Obando, o más exactamente, al mismo tiempo, se sublevaron oportunístamente quince espadones más, supérstites de la oficialidad de la Independencia, supremo cada cual en su región respectiva: Santa Marta, Pamplona, Tunja, Mariquita, Antioquia, el Socorro, Panamá… Los generales bolivarianos salieron en defensa del gobierno de Márquez: Tomás Cipriano de Mosquera, Pedro Alcántara Herrán, con sus charreteras de la Guerra Grande y sus tropas levadas a la fuerza, como lo eran también las de los generales revoltosos. Y al cabo de tres años triunfó el gobierno de Márquez, o más bien sus generales bolivarianos, que le sucedieron en el poder uno tras otro.

La segunda guerra importante fue la de 1851. El gobierno liberal de José Hilario López llevó a cabo la largamente prometida abolición de la esclavitud, y se alzaron enfurecidos los terratenientes esclavistas. Los encabezaba en lo político el jefe conservador y antiguo conspirador septembrino Mariano Ospina Rodríguez, y en lo militar el poeta romántico Julio Arboleda. Fueron derrotados por las fuerzas de gobierno.

A continuación, tres años más tarde, en 1854, un confuso episodio del que hablaré unas páginas más adelante: la breve dictadura populista del general Melo en Bogotá, aplastada de nuevo por los generales de turno, Herrán y Mosquera.

Luego, la “Guerra Magna”, que duró del 59 al 62. Los abusos electorales del gobierno conservador de Ospina Rodríguez causaron el levantamiento de Mosquera en el Cauca, seguido por el de otros estados de lo que para entonces era la Confederación Granadina. Fue la única insurrección del siglo ganada por los insurrectos, y tuvo serias consecuencias, que veremos más adelante.

Y finalmente, en el año 76, la Guerra de las Escuelas. De nuevo los conservadores, enardecidos por un documento papal (el syllabus) que incluía al liberalismo como el más grave en una lista de los “errores funestísimos” del mundo moderno, y azuzados por el clero, se levantaron contra el gobierno liberal, que pretendía imponer en Colombia la educación pública, obligatoria, gratuita y laica. Una vez más fueron derrotados.

(Después hubo otras dos guerras civiles en lo restante del siglo XIX. La de 1885 y la que empezó en 1899, llamada de los Mil Días: las dos quedan por fuera del compás de este capítulo).

Volviendo atrás: primero gobernó Herrán, bastante previsible y sin consecuencias. Pero a continuación vino Mosquera, completamente imprevisible: un general conservador que fue el primer reformista liberal habido aquí desde… por lo menos desde el virrey Ezpeleta.

Dije “liberal”. Porque ya se formaban los dos grandes partidos que han hecho o deshecho la historia republicana de Colombia, el Liberal y el Conservador. Veinte años antes no eran otra cosa que una doble mezcolanza confusa de bolivarianos y santanderistas, separados más por sus temperamentos que por sus ideologías, o incluso que por sus intereses. Se dividían, imprecisamente, en derecha los conservadores e izquierda los liberales, y venían, también imprecisamente, los primeros del partido realista o godo de la Independencia y los segundos del partido patriota: pero en muchos casos esto era exactamente al revés: los dirigentes de ambos partidos tendían a ser oportunistas. Unos y otros eran republicanos en lo político, por la influencia ideológica de Francia. Y en lo económico, por la influencia práctica de Inglaterra, librecambistas todos, con las escasísimas excepciones proteccionistas de la (derrotada) facción “draconiana” de los liberales.

El origen oficial de los dos partidos se encuentra en sendos artículos de periódico. El de los liberales, en uno publicado por el santanderista septembrino Ezequiel Rojas, político profesional, en El Aviso, en 1848. El de los conservadores, en un manifiesto firmado por el también septembrino y también político profesional Mariano Ospina Rodríguez y por el poeta (y político) José Eusebio Caro, en La Civilización, en 1849.

Los llamados “retrógrados”, de origen bolivariano, autoritarios y centralistas, militaristas, clericales, pasarían luego a llamarse “ministeriales”, y finalmente conservadores. Religión católica como eje de la sociedad, alianza de la Iglesia y el Estado, que le confía a ésta la enseñanza, defensa a ultranza de la propiedad, incluida la de los esclavos (aunque con discrepancias: Caro, poeta romántico, le reprochaba al frío jurista Ospina su condición de “mercader de carne humana”). Civilización contra barbarie. Gobierno fuerte. Ejército permanente. Los jefes conservadores eran terratenientes, comerciantes, abogados, clérigos, gamonales de pueblo. Sus seguidores se reclutaban en el campesinado, por el poder de los púlpitos. (Los indios no participaban en política). Eran fuertes sobre todo en Antioquia, Boyacá y Nariño.

Los que terminaron teniendo el nombre de liberales habían sido santanderistas, luego federalistas y civilistas (aunque había entre ellos muchos militares con mando en plaza) bajo el nombre de “progresistas”. Eran en principio anticlericales y librepensadores (aunque fieles católicos: pero no apostólicos, y muy poco romanos). Abogaban por las libertades políticas y económicas —de palabra, de prensa, de cultos, de enseñanza, de industria y de comercio—. Eran partidarios de la separación de la Iglesia y el Estado, de un Gobierno débil y un Ejército reducido (el que había se comía la mitad del presupuesto), y de gran autonomía para las provincias. Abogados, estudiantes, comerciantes, también gamonales de pueblo, militares en ascenso social (los dos partidos eran multiclasistas). Sus partidarios eran los artesanos de las ciudades, los esclavos libertos de las grandes haciendas. Su fuerza estaba en las costas de los dos mares, en las ciudades, en Santander y en Bogotá.

Y con los partidos venían los periódicos. Los había por docenas, generalmente efímeros: a veces no duraban más que una sola campaña electoral o una sola guerra civil. Todos eran políticos: ni de información mercantil —buques que llegan, etc.: pero como no llegaban buques…— ni de información general: no hubo ningún émulo del Aviso del Terremoto de 1785. Todos eran trincheras de combate. Desde los días de Nariño y Santander, cada jefe político o militar fundaba el suyo, y cada periodista aspiraba a convertirse en jefe político y militar, y, en consecuencia, en presidente de la República. La cual, sin dejar nunca de ser republicana —pues tras la muerte de Bolívar no volvió a haber aquí veleidades monárquicas como en Haití o en México o en el Ecuador— cambiaba a menudo de nombre. Tuvo seis, desde que se disolvió la Gran Colombia: República de Colombia de 1830 al 32, Estado de la Nueva Granada hasta el 43, República de la Nueva Granada hasta el 58, Confederación Granadina hasta el 63, Estados Unidos de Colombia hasta el 86, y otra vez República de Colombia desde entonces. Siempre siguiendo la terca convicción semántica de que cambiando el nombre se cambiará la cosa. Pero no. Cada nuevo país seguía siendo igual al viejo bajo la cáscara cambiante de la retórica política.

Llegó al poder en 1845 el general conservador Tomás Cipriano de Mosquera, señor feudal del Cauca: y resultó que era un liberal reformista y progresista. No sólo en lo económico, donde ya empezaban a serlo todos, sino también en lo político y lo administrativo. Su gobierno desmanteló los estancos —del tabaco, de la sal, del aguardiente— privatizándolos y dando así sus primeras alas al capitalismo poscolonial. Pero también impulsó iniciativas públicas de envergadura, como la contratación de los estudios científicos de la Comisión Corográfica, dirigida por el ingeniero y cartógrafo italiano Agustín Codazzi, viejo compañero suyo de las guerras de Independencia; o la construcción del ferrocarril de Panamá entre los dos océanos; o la reanudación de la navegación a vapor en el río Magdalena, abandonada desde los tiempos de Bolívar. Su sucesor, el ya resueltamente liberal general José Hilario López, cumplió por fin la largamente postergada promesa de Bolívar de abolir la esclavitud, lo que provocó la reacción conservadora bajo la forma de una guerra. Y con Mosquera y López se inauguró una larga etapa de predominio liberal que los historiadores han llamado “la Revolución mesodecimonónica”: de la mitad del siglo XIX.

Liberalismo económico y político. Si las ideas económicas —es decir, el librecambismo— venían de Inglaterra, para las ideas políticas la fuente seguía siendo Francia: la Revolución parisina del 48 trajo a Colombia, con el romanticismo, un vago relente de liberalismo social y de socialismo proudhoniano que iba a prolongarse en un régimen liberal por más de cuarenta años, con las interrupciones inevitables de las guerras. Y con dos paréntesis. Uno desde la izquierda y otro desde la derecha.

El de la izquierda fue, en el año 54, la breve dictadura social del general José María Melo, que le dio un incruento golpe de cuartel al presidente liberal José María Obando y lo puso respetuosamente preso en el palacio presidencial. Un golpe casi protocolario: primero invitó a Obando a que se lo diera a sí mismo, y no quiso. Se trataba nada menos que de rebelarse contra el capitalismo naciente: a favor del proteccionismo económico, y contra el libre comercio impuesto universalmente por Inglaterra, pues con la independencia política de España sus antiguas colonias cayeron de inmediato bajo la dependencia económica de Inglaterra. La fuerza social detrás de la tentativa, además de las tropas de la Guardia Nacional que comandaba Melo, eran los artesanos de Bogotá, reunidos en las populares Sociedades Democráticas apadrinadas por una facción del Partido Liberal: la de los proteccionistas enfrentada a la librecambista.

Hay que advertir que casi antes de que se formaran en Colombia los partidos Liberal y Conservador se habían formado ya las facciones internas de los dos. Tan frecuente en los escritos políticos de la época es la expresión “división liberal”, o “división conservadora”, como los nombres de las dos colectividades. La división entre gólgotas y draconianos no era como casi todas una división personalista de jefes, sino ideológica. Los gólgotas, que se llamaban así porque decían inspirarse en el sacrificio de Cristo en el calvario, eran librecambistas, civilistas, legalistas, federalistas, y derivarían en los llamados radicales que iban a monopolizar el poder en las décadas siguientes. Los draconianos —por el implacable legislador griego Dracón— eran proteccionistas, centralistas, autoritaristas, nostálgicos de un fantasioso bolivarianismo libertario, e imprecisamente socialistas de oídas. Prácticamente todos los estamentos del país, salvo los artesanos y sus protectores intelectuales, estudiantes y periodistas, eran para entonces librecambistas: los comerciantes, los hacendados, los propietarios de minas, por interés; y los abogados, por convicción ideológica. Lo venían siendo desde la Independencia, y lo siguen siendo hoy: la vocación del país es de exportador de materias primas —oro y quina y bálsamo de Tolú entonces, oro y carbón y petróleo hoy—. Y de importador de todo lo demás: telas y fósforos y máquinas de coser y corbatas y machetes ingleses, muebles y vajillas y vinos franceses, harinas y salazones de los Estados Unidos.

Por eso la aventura de Melo y los draconianos con los artesanos de Bogotá ha sido barrida de la historia oficial bajo el rótulo infamante de dictadura militar populista. En realidad fue una romántica tentativa de democracia socialista. Un choque de fabricantes contra comerciantes. “De ruanas contra casacas”, lo definió un periodista satírico draconiano, “el alacrán” Posada. Se dijo también: de guaches contra cachacos. Terminó a los pocos meses con la derrota de los guaches y de la guarnición de Bogotá ante las armas del Ejército Constitucional mandado por —otra vez— Mosquera y Herrán.

Antes de firmar su rendición, Melo, que era un jinete apasionado, mató de un pistoletazo a su caballo favorito para que no lo fueran a montar sus vencedores. Desterrado a las selvas del río Chagres, en Panamá, escapó a México para hacerse matar combatiendo con las tropas de Benito Juárez contra la invasión francesa. Era un romántico.

Fue también, con Simón Bolívar, el único presidente colombiano del siglo XIX que no tenía ni barba ni bigotes. No le crecían: era un indio pijao del Tolima. Con su contemporáneo Juan José Nieto, mulato cartagenero que ocupó la Presidencia en sustitución de Mosquera, es también el único que no ha sido oficialmente de raza blanca.

El paréntesis de la derecha fueron los cuatro años del gobierno conservador de Ospina Rodríguez, del 57 al 61, ocupados en buena parte por la guerra. A Melo, es decir, al derrocado Obando, lo había sucedido el conservador moderado Manuel María Mallarino, inventor de los gobiernos bipartidistas paritarios. Pero luego vino Ospina, para quien se creó la expresión “godo de racamandaca”, con un gobierno conservador hegemónico cuyos atropellos electorales y políticos desembocaron en una nueva guerra civil. Ospina trajo de nuevo a los jesuitas, a quienes Mosquera había expulsado y volvería a expulsar, y pretendió lograr la anexión del país a los Estados Unidos “como único medio de conseguir seguridad”. No tuvo tiempo de hacerlo. La revolución levantada por Mosquera en el Cauca triunfó en todo el país y devolvió el poder a los liberales, que procedieron a redactar una nueva constitución.

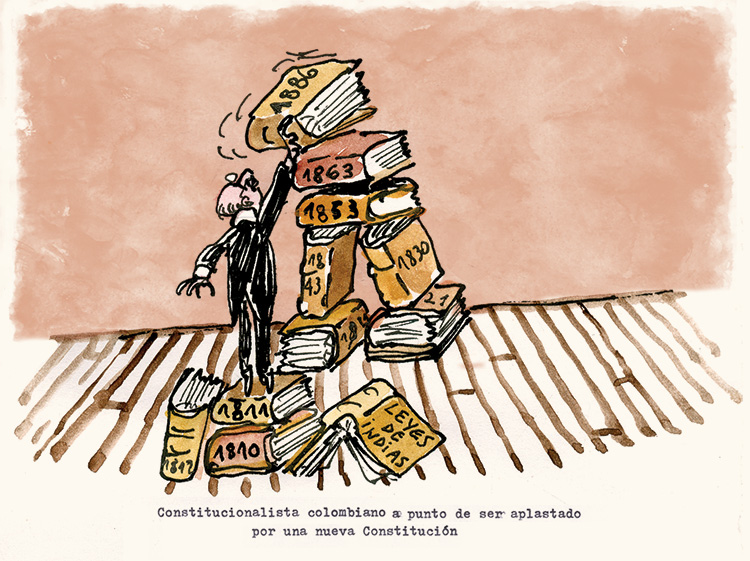

Era lo habitual. Cada guerra civil traía en su impedimenta una nueva constitución, y cada constitución provocaba una nueva guerra civil generalizada —además de varias guerritas locales—, desde que se impuso (constitucionalmente y como consecuencia de una guerra) el sistema federal que daba a los estados, las antiguas provincias, ejércitos propios. Además había elecciones: nunca se dio el caso de que una guerra impidiera la celebración de elecciones, que ya se habían convertido en una verdadera adicción nacional, en un vicio. Elecciones en las que regularmente todos los participantes denunciaban el fraude y el tráfico de votos (a partir de la instauración del sufragio universal), y que provocaban brotes de violencia local que a veces degeneraban en otra guerra civil. Para las elecciones presidenciales de 1849, que tuvieron que ser perfeccionadas —rematadas— por el Congreso, anunció su voto el dirigente conservador Ospina Rodríguez: “Voto por (el liberal) José Hilario López para que no asesinen al Congreso”.

Pero no hay que entender estas violencias como dirigidas a oprimir al pueblo, que se mantenía pacíficamente oprimido desde la Colonia. Sino destinadas a disputar con el partido opuesto el botín del Estado, utilizando al pueblo como carne de cañón. Literal o electoralmente. Un país de dos pisos. El de arriba jugaba a la política y el de abajo ponía los muertos.

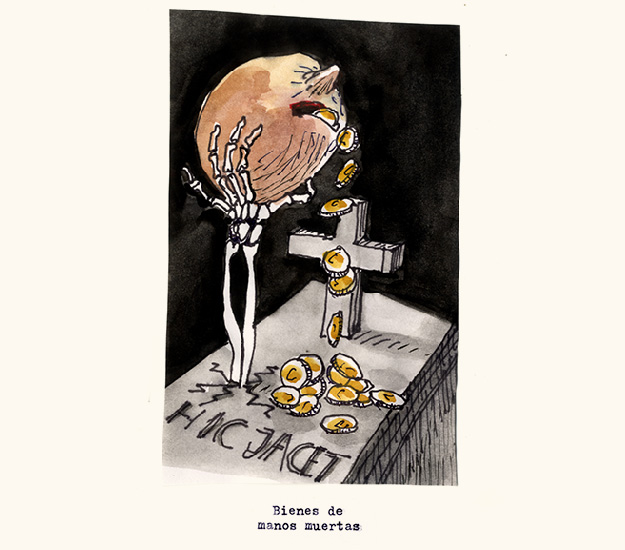

Una vez ganada la guerra del 59-62 bajo la dirección del general Mosquera, los liberales, digo, procedieron a afianzar su régimen promulgando una nueva constitución, para lo cual se convocó una convención en la ciudad de Rionegro, en Antioquia, en 1863. Ya en el 61, Mosquera, proclamado presidente provisorio, le había propinado a la Iglesia un tremendo golpe: el decreto de “desamortización de bienes de manos muertas”, es decir, de expropiación de las tierras heredadas por la Iglesia de sus feligreses difuntos, que la convertían en la más grande terrateniente del país. El objeto era el de proveer al Estado de recursos para sus obras públicas y para el pago de la agobiante deuda externa, que crecía sin cesar por la acumulación de los intereses no pagados. Pero no se consiguió porque los remates de los bienes expropiados se hicieron a menosprecio y en fin de cuentas fueron a enriquecer a quienes ya eran ricos: gólgotas influyentes en su mayoría, que podían cumplir las condiciones de cómo, cuándo y cuánto se podía ofertar por lo subastado. Ni ganó el Estado ni la distribución de la tierra que se esperaba ocurrió: el latifundio clerical pasó entero, y barato, a manos privadas.

La Constitución de Rionegro, homogéneamente liberal, tenía por objeto principal reducir el poder el Estado central y del poder Ejecutivo, y aumentar a su costa el de las regiones: los Estados soberanos. Consagraba todas las libertades, abolía la pena de muerte, prácticamente suprimía el Ejército a órdenes del Gobierno central: creando en cambio, más fuertes que éste, los de los Estados. Y debilitaba también los poderes presidenciales al limitar su ejercicio a períodos de dos años. Lo cual, por otra parte, abría el campo para que cupieran más ambiciones: en Colombia nunca han faltado los aspirantes a la presidencia; en muchos casos, hasta por ocuparla unos pocos días. La Constitución del 63, en fin, separaba tajantemente la Iglesia del Estado: era una carta militantemente laica. Por sus raíces románticas algún lagarto fue a mostrársela en Francia al gran poeta Victor Hugo, que opinó —o eso dicen— que era “una constitución para ángeles”. Nunca se supo si se trataba de un elogio o de una crítica (ni si lo dijo en realidad).

El poder del liberalismo radical a partir de la nueva constitución se estableció en torno a la personalidad de su máximo jefe, el político tolimense Manuel Murillo Toro. Una verdadera novedad en nuestra historia: no era abogado, sino médico, y no era militar, sino civil. Periodista, eso sí, como todo el mundo. Fue presidente por dos veces —en 64-66 y en 72-74—, y en torno a él lo fueron, en los breves turnos de dos años instituidos por la Constitución con el propósito de frenar al general Mosquera, media docena de radicales más o menos intercambiables: políticos de provincia —Santander, Boyacá, el Tolima, Cundinamarca—, periodistas, oradores, algún general. Y con ellos, otra novedad: quince años de paz.

Y también de progreso. Crecían las exportaciones, en un principio empujadas por el tabaco, cuyos cultivos se había disparado con la abolición del monopolio oficial. Entraban a producir las tierras de “manos muertas”, y los bienes urbanos eclesiásticos expropiados entraban al mercado. La autorización de la banca libre sirvió para garantizar la financiación de nuevas exportaciones, y surgieron bancos en Bogotá, Medellín, Cartagena. La riqueza de los habitantes creció, empezando por la de los esclavos emancipados en el 51; salvo —una vez más— para los indios, a quienes la nueva y liberalizante disolución de los resguardos empobreció aún más, convirtiéndolos definitivamente en peones de hacienda. La población, que había disminuido a principios del siglo con las guerras de la Independencia, empezó a recuperarse desde los años 30, se duplicó en una generación para llegar a 2.243.730 habitantes en el censo del año 51 y había crecido en 600.000 personas más para el del 70. Bajo los gobernantes radicales empezó a ser manejable la agobiante deuda externa. Crecían las ciudades, se hacían puentes y caminos, se instalaba el telégrafo, se tendían líneas de ferrocarril, pese a que tales cosas requerían increíbles forcejeos jurídicos: por ejemplo, el Gobierno central no podía planear, como lo intentó durante toda una década, la construcción de una vía férrea que comunicara todo el país, desde Buenaventura en el Pacífico hasta Santa Marta en el Caribe, pasando por Bogotá, porque eso constituía una intromisión inconstitucional en los asuntos internos de los Estados soberanos.

Sí, bueno, muy bonito. Pero ¿quince años de paz? Colombia se aburría.

Así que dicho y hecho: indignados por la pretensión de los radicales de establecer la enseñanza gratuita y obligatoria, y encima pública, y por añadidura laica, quitándole a la Iglesia su control tradicional otorgado por Dios, los conservadores azuzados por el clero hicieron estallar la que se llamó Guerra de las Escuelas, en 1875. Se apalancaban en el syllabus que unos años antes había escrito y promulgado el papa Pío IX: una lista de los principales “errores funestísimos” del mundo moderno, de los cuales el primero era el liberalismo.

Fue muy sangrienta. La perdieron. Pero el régimen radical quedó herido en el ala, y el Partido Liberal de nuevo dividido: le salió una excrecencia a su derecha, encabezada por el varias veces ministro Rafael Núñez. El cual, tras pronunciar en el Senado un discurso ominoso sobre el tema de “regeneración o catástrofe”, emprendió el camino de una nueva alianza con el Partido Conservador —y con la Iglesia misma— que lo llevaría al poder en calidad de “liberal independiente”.

A continuación fue elegido presidente por dos años de manera pacífica. Por el momento.

En el Capitolio Nacional —un edificio cuya construcción se inició bajo el gobierno del general Tomás Cipriano de Mosquera— sólo hay dos estatuas en pie, que en dos patios separados se dan mutuamente la espalda. Son dos tránsfugas. El mismo Mosquera, que en 1845 pasó del Partido conservador al Liberal, y Rafael Núñez, que pasó del partido Liberal al Conservador cuarenta años más tarde.

Delante del Capitolio, en la plaza mayor, está la estatua de Simón Bolívar. El padre de los dos grandes partidos les da la espalda a los dos.

Un resumen: muchas guerras feroces y mucha politiquería partidista. Pero uno de los guerreros feroces de ese siglo, que participó activamente en varias de ellas, primero como conservador y después como liberal, y se enfrascó de uno y otro lado en las luchas políticas en calidad de poeta, de diplomático y de periodista, Jorge Isaacs, escribió una novelita romántica de amor sentimental que tituló María, y la publicó en el año de 1867. Y todos los colombianos, liberales y conservadores al unísono, interrumpieron sus disputas para llorar un rato.