Viene la paz con todos sus horrores.

Los historiadores discrepan. Para Luis Eduardo Nieto Arteta, los años de la Hegemonía Conservadora que siguieron a la Guerra de los Mil Días fueron una época de “retroceso generalizado”. David Bushnell, en cambio, los define como “la nueva era de paz y café”.

Hubo de todo: empequeñecimiento y retroceso, paz y café, corrupción y progreso. Lo que no se había ensayado nunca, ni siquiera bajo el radicalismo: veinte años de paz; o, para decirlo con más exactitud, veinte años sin guerra. Y algo muy diciente: bajo la Hegemonía Conservadora se escribió por primera vez una Historia Oficial de Colombia: la de Henao y Arrubla, cuya influencia sobre la realidad duraría más de medio siglo. El manual de Historia Patria (pues así se llamaba, y era más patriótico que histórico) de José María Henao y Gerardo Arrubla, académicos conservadores y católicos, fue el resultado de un concurso con un solo concursante (o, si se quiere, dos: Henao y Arrubla), cuyo jurado, homogéneamente conservador, lo hizo adoptar por ley de la república como texto oficial para la enseñanza de la historia. Pero a pesar de todo no era una versión partidista sectaria, como habían sido hasta entonces, de un lado o del otro, las obras históricas publicadas a lo largo del siglo XIX.

Esa historia oficial data de 1910, con motivo de la celebración del Centenario de la Independencia (es decir, de la Declaración del 20 de julio en Santa Fe). Pero el siglo XX había empezado ya en Colombia, aunque con el habitual retraso, en 1905. (Aunque también hay argumentos para sostener que sus inicios verdaderos sólo se darían en los años treinta). Y había empezado con él la que habría de llamarse Hegemonía Conservadora.

Pero el gobierno inaugural de tal Hegemonía, el del general Rafael Reyes, vencedor de las últimas guerras del siglo anterior pero ausente del país durante la más reciente y terrible de los Mil Días, no fue ni conservador ni hegemónico. Fue progresista en lo económico y administrativo, y en lo político dio cabida a los liberales. Así que fue recibido como un bálsamo por el país destruido y desangrado por la larga guerra y arruinado por la inflación galopante causada por las emisiones de papel moneda usadas por el gobierno para financiar su parte de las hostilidades. El presidente Reyes había sido elegido por la abstención liberal y el fraude conservador: el famoso episodio pintoresco del registro de Padilla, remota provincia de la Guajira desde donde el cacique y general Juanito Iguarán mandaba los resultados electorales firmados en blanco para que los rellenaran a su acomodo sus jefes políticos de Cartagena. Pero se ganó el respaldo de los liberales, aplastados bajo los gobiernos de la Regeneración y derrotados en la guerra, con la disolución del Congreso homogéneamente conservador y la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que los incluía, aunque minoritariamente: con un tercio de los participantes. Sin elecciones: designados a dedo por Reyes, que pronto tomó resueltamente el camino de la dictadura personal. Una dictadura, sin embargo, bien acogida en los primeros tiempos, como ha sido tantas veces el caso en la historia de Colombia.

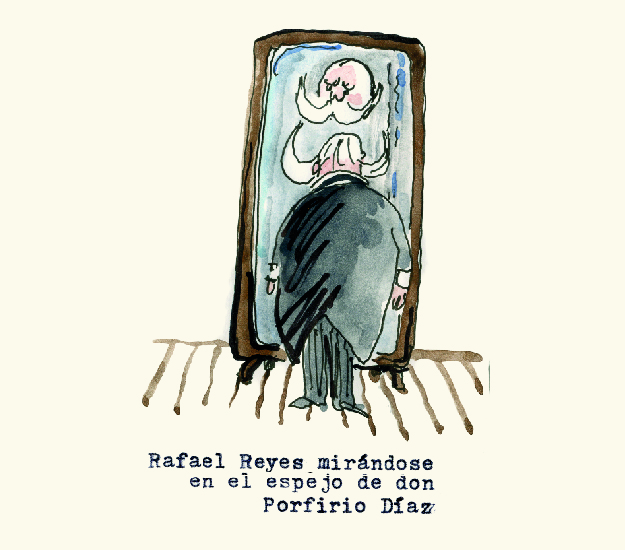

Reyes era admirador —hasta en el corte de los bigotes— del perpetuo dictador mexicano Porfirio Díaz, don Porfirio, y de su gobierno de ministros “científicos”: es decir, tecnócratas dóciles al jefe escogidos entre la clase de los banqueros y los hombres de negocios. Venía de pasar en el México del porfiriato los años de la última guerra colombiana, con lo cual estaba limpio de los odios recientes, y traía el propósito de la modernidad, resumido en el lema de gobierno de don Porfirio: “menos política y más administración”. Se consideraba un adalid del progreso, que no era para él asunto político sino técnico: “una poderosa locomotora volando sobre brillantes rieles”. Su trayectoria hasta entonces no había sido la tradicional de los políticos colombianos. Era un hombre de empresa: el primero de su índole en la historia del país (tal vez habría que remontarse para encontrar un precedente hasta las épocas de algún virrey progresista). Un emprendedor y un empresario: ni abogado de formación ni militar de profesión, salvo por su casi casual pero muy afortunada participación como general victorioso de las tropas conservadoras en las guerras civiles. Hombre práctico. En su juventud había sido aventurero explorador de las selvas del sur en busca de quina y caucho, y comerciante de ambas cosas, y alternativamente rico y quebrado, y rico otra vez; y sólo en su madurez había llegado a la política. Era, para usar una expresión de moda en la Europa de la época, “un profesor de energía”.

La Constituyente nombrada por él mismo lo proclamó a su vez presidente de la República, asignándole un período de diez años, cuando el implantado por la ambición de Rafael Núñez había sido solamente de seis (repetibles). A nadie le pareció excesivo. ¿No era acaso Rafael Reyes “el héroe inmortal de La Tribuna” y “el preclaro lidiador de Enciso”, las batallas decisivas de las guerras de la Regeneración? De nuevo renacía en el país la posibilidad soñada por Bolívar de la presidencia vitalicia. Diez años. Veinte, tal vez.

Lo más urgente era la quiebra. Para poner orden en las finanzas públicas, Reyes creó un Banco Central y procedió a reanudar el pago de los intereses de la deuda externa, abandonados durante la guerra. Se trataba de recuperar la “confianza inversionista” de los capitales extranjeros. De las lecciones de la guerra civil partidista el nuevo gobierno sacó la conclusión de que era necesario crear un ejército apolítico y moderno. Y del ejemplo mexicano copió la obsesión por la construcción de ferrocarriles y, más adecuada a las condiciones geográficas locales, la resurrección de la navegación por el río Magdalena. También se inspiró en el dictador mexicano en cuanto a la injerencia directa del Estado en la economía, rompiendo así con los principios ideológicos del liberalismo radical decimonónico y con el desinterés cuasiteológico de los conservadores de la Regeneración. Y en cuanto a la amistad con los nuevos ricos: ya no los tradicionales dueños de la tierra sino los banqueros de los nuevos bancos, los agiotistas, los profiteurs de los negocios de la guerra. Años después diría de él el presidente Enrique Olaya Herrera: “Reyes no tenía ideas, sino retentiva. Pero le faltó dinero para copiar todo lo que había visto”.

También copió de Porfirio Díaz la deriva dictatorial: el cierre de periódicos opositores, el destierro o la prisión de los adversarios políticos, la represión: penas de fusilamiento para los culpables de un frustrado atentado contra el presidente. Y el concomitante crecimiento de la adulación, y de la consiguiente corrupción de los amigos y de los parientes. Cuando cayó Reyes, cumplidos sólo cinco años —el famoso Quinquenio— de los diez o tal vez veinte para los que había sido elegido por la Asamblea Nacional Constituyente, se pudo decir que no lo habían tumbado los enemigos, sino los lambones.

Pero en su caída y su exilio dorado no copió, sino que precedió en un par de años a don Porfirio: en 1909 se fue sin avisar, dejando una renuncia por escrito y cogiendo un barco rumbo a Francia mientras le preparaban una fiesta en Cartagena a la que no asistió. En París, con don Porfirio, compartirían nostalgias y lamentaciones sobre el desagradecimiento de sus pueblos respectivos. Escribe un biógrafo de Reyes:

Tendido en la chaise-longue, desde el solárium de su hotel en Lausanne, sobre el plácido lago Leman, el general Reyes […] repasaba el deplorable espectáculo de la ingratitud que, detrás suyo, ofrecía el país.

Dicha ingratitud se manifestaba en la elección (por la Asamblea Constituyente dejada por el dictador) de Carlos E. Restrepo como presidente de la República para encabezar el gobierno pacífico y democrático de la Unión Republicana, tal vez el primero con esa doble característica de la historia de Colombia. Los había habido democráticos, pero violentos; o pacíficos, pero dictatoriales. El que sucedió al Quinquenio autocrático de Reyes fue un oasis de cuatro años (pues la Asamblea había vuelto a reducir el período presidencial) presidido por un sorprendente político que en su discurso de posesión hizo una asombrosa triple advertencia:

He sido conservador: pero en el puesto que se me ha señalado no puedo actuar como miembro de ninguna parcialidad política.

Nací en Antioquia: pero como presidente de la República no seré más que colombiano.

Soy católico: pero como jefe civil del Estado no puedo erigirme en pontífice de ningún credo, y sólo seré el guardián de las creencias, cualesquiera que sean, de todos los colombianos.

A esos tres peros, que eran tres negativas, Carlos E. Restrepo les sumó dos noes: gobernó con los conservadores no regeneracionistas y con los liberales no reyistas. Con los hombres de una nueva generación, llamada la Generación del Centenario, más pacifista que belicosa, más liberal que conservadora y más atenta a la agitación del mundo exterior que a los conflictos parroquiales del país. Estrictamente hablando, los republicanos de Carlos E. Restrepo fueron verdaderamente revolucionarios: pretendieron instaurar en Colombia la tolerancia, por primera vez desde que los españoles vestidos de hierro pusieron el pie en las playas del Caribe.

Por lo cual su administración, que quería ser “algodón entre dos vidrios”, tampón entre los dos partidos enemigos ya tradicionales para impedir que estos retornaran a “los viejos y queridos odios” causantes de las continuas guerras, fue calificada de inocua, de anodina: de “incolora”. De insípida. Pretendía hacer política sin ideas políticas, y ser “opción civilizada” frente a la barbarie liberal y conservadora. Restrepo, al entregar institucional y pacíficamente el poder en 1914, cosa sin muchos precedentes, lo explicó así:

Si ningún partido ha encontrado en mí el fiel intérprete de sus odios, de sus amores o de sus intereses, es porque he presidido un gobierno colombiano. Al ser presidente de cualquier facción me hubiera ganado el sufragio incondicional de medio país; pero el otro medio, y sobre todo mi conciencia, me hubieran negado el suyo.

Si el gobierno republicano era insípido, la sal, sin embargo, venía de afuera: de Europa, donde por esos días estalló la que en un principio se llamó casi modestamente la Gran Guerra y después pasó a pretender el título de Guerra Mundial. (La Primera). Y con ella aquí llegaban a la vez la ruina del comercio y del fisco, y las nuevas ideas socialistas. El general liberal de los Mil Días, Rafael Uribe Uribe, por entonces jefe indiscutido de su partido y su único representante en el Congreso, hablaba de que su colectividad debería remozarse bebiendo en las fuentes ideológicas del socialismo. Y aclaraba: de un socialismo de Estado: de arriba abajo, y no de abajo arriba como el que predicaban los revolucionarios europeos. Lo asesinaron a hachazos en octubre de 1914 dos artesanos sin trabajo en las gradas del Capitolio Nacional, un solemne edificio con pretensiones de Partenón de Atenas todavía sin terminar al cabo de sesenta años de iniciada su construcción, como ha sido siempre el caso de las obras públicas en Colombia, sean grandes o pequeñas. Nunca se supo por qué lo habían matado, ni quién lo había mandado matar: si el régimen conservador por liberal, si los liberales clásicos por socializante, o si los dos autores materiales del crimen, que siempre aseguraron haberlo hecho por su propia cuenta, por estar borrachos y por considerar a Uribe responsable del desempleo entre los artesanos de Bogotá.

En Colombia nunca han solido quedar en claro los magnicidios. Más bien se han prestado a chistes y chacotas. Del asesinato de Rafael Uribe Uribe sólo quedó una placa conmemorativa en las escaleras del Capitolio, una “Pietà” de bronce en el Parque Nacional de Bogotá, y una absurda cuarteta burlona:

Asesinos Galarza y Carvajal

que matasteis a Uribe Rafael:

si vosotros no hubiérais hecho tal

aún estaría en el Senado él.

Pese a tropiezos como el asesinato de Uribe Uribe amainaban las luchas políticas entre los partidos tradicionales, incluso las provocadas por el fanatismo religioso alentado por los jerarcas de la Iglesia católica. Fue excepcional el caso de una asonada estudiantil que se presentó (y concluyó con muertos) en la Universidad de Antioquia porque el rector se negó a cumplir una ley de honores del Congreso que ordenaba poner en el paraninfo un retrato del periodista Fidel Cano, fundador del periódico El Espectador. ¿Cómo se iba a colgar el retrato de un liberal en un recinto presidido por el Corazón de Jesús? Hubo que esperar el final de la fugaz Unión Republicana para que revivieran los que Carlos E. Restrepo había llamado “los viejos y queridos odios” entre los dos partidos, y empezara, ahora sí en serio, la hegemonía política del conservatismo.

Iban a ser dos décadas de gobiernos homogéneamente conservadores. Aunque desde muy pronto el partido en el poder volvió a dividirse, como era lo habitual y probablemente inevitable en los gobiernos de partido y en los partidos de gobierno. Dos décadas de administraciones naturalmente reaccionarias, no sólo por interés sino por convicción ideológica, si es que ambas cosas no son la misma; inspiradas y hasta cierto punto controladas por las jerarquías de la Iglesia católica y mantenidas por los fraudes electorales a que les daba derecho su calidad de elegidas de la Divina Providencia. Los candidatos conservadores a la presidencia eran señalados con el dedo por el arzobispo de Bogotá, el mayestático monseñor Bernardo Herrera Restrepo, que ni siquiera se dignaba recibirlos para comunicarles su designación, sino que se la hacía saber por conducto de un monaguillo. Y los gobernadores y alcaldes conservadores a lo ancho del país eran respaldados por los curas de pueblo desde los púlpitos de las parroquias. Los cuales se apoyaban a su vez —como lo habían hecho para impulsar las guerras del siglo anterior, si no estrictamente guerras de religión sin duda guerras de Iglesia— en las encíclicas papales condenatorias del liberalismo laico y del pecado aún más nefando del socialismo ateo: los errores modernos, sucesores aún más perversos del luteranismo del siglo XVI o del arrianismo del siglo III o del… Para la poderosa y reaccionaria Iglesia colombiana todo lo moderno era erróneo: no sólo las ideas políticas y las doctrinas científicas, sino los inventos técnicos y mecánicos y las costumbres sociales: la radio, el cine, el baile, la ocurrencia impía de la educación femenina, aberración moral comparable al negocio de la prostitución.

Y sin embargo, a pesar de la influencia clerical, y tal vez por un milagro de la misma Divina Providencia, no sólo subsistieron sino que prosperaron los institutos de educación laica, desde la primaria hasta la universitaria; en coexistencia pacífica con colegios y universidades religiosos, que en sus niveles más altos —seminarios y universidades— eran regentados por los jesuitas.

Así, escogidos por el dedo infalible de monseñor Herrera Restrepo, ocuparon sucesivamente la presidencia José Vicente Concha y Marco Fidel Suárez: fogoso orador parlamentario el uno, y sentimentalmente, románticamente antinorteamericano; y castizo escritor el otro, gramático y teocrático, y pronorteamericano a ultranza: su lema de gobierno fue el de “respice polum”: mirar a la estrella polar que se levantaba al norte, futura reina del mundo, reciente vencedora en la guerra europea del 14 al 18 y ya dueña de las islas del Caribe y de la América Central y de las Filipinas al otro lado del mundo: los escombros del desmantelado imperio español. Y enredados ambos, Concha y Suárez, en la ya envejecida y más que todo protocolaria disputa sobre la indemnización del gobierno de los Estados Unidos por la toma de Panamá, en donde el Canal, ya exclusivamente norteamericano, acababa por fin de inaugurarse.

Se negociaban tratados que iban y venían, rechazados por el Congreso de aquí o por el de allá. El gobierno norteamericano oscilaba entre la inclinación a pedir las excusas que los colombianos reclamaban —incluyendo en el tratado la expresión “sincere regret”— y el susto al expresidente Teodoro Roosevelt, responsable del robo, que ante tal exigencia montaba en cólera patriótica: pedir excusas por el zarpazo imperialista era un “crimen contra los Estados Unidos” y un “ataque a su honor”. El gobierno colombiano oscilaba por su lado entre la codicia y la indignación nacionalista, y el Congreso estaba agriamente dividido al respecto.

Hubo que esperar a que Roosevelt muriera en los Estados Unidos y a que en Colombia el presidente Suárez fuera expulsado de la presidencia por las violentas acusaciones de corrupción del entonces joven y ya virulento tribuno parlamentario Laureano Gómez, futuro jefe del conservatismo. Y se aprobó así, mediante el pago a Colombia de veinticinco millones de dólares, el tratado Urrutia-Thomson que regularizaba las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos, cuya inmediata consecuencia fue la llamada “danza de los millones”: porque para la época, y para un pequeño país como era este, veinticinco millones eran muchos millones: el nunca hallado tesoro de El Dorado de las leyendas chibchas y españolas del tiempo de Jiménez de Quesada.

Ese maná del cielo sirvió para adelantar unas cuantas grandes obras públicas inconclusas desde los días del radicalismo liberal, puertos, ferrocarriles y carreteras, bajo el gobierno de origen conservador pero de intención progresista del general Pedro Nel Ospina. Buena parte de los millones se perdió en vericuetos de intermediaciones y comisiones, robos y despilfarros, que enriquecieron a muchos allegados del gobierno, de uno y otro partido: los bailarines de la famosa “danza”. Fueron los años llamados entonces de “la prosperidad a debe”. Y de una corrupción como no se había visto —porque no había con qué— desde los años entonces ya remotos de los grandes empréstitos ingleses para las guerras de la Gran Colombia. Muchos ricos se hicieron ricos.

Pedro Nel Ospina fue el primer hijo de presidente en ocupar la presidencia. Había nacido en el Palacio de San Carlos cuando su padre Mariano Ospina Rodríguez empezaba su mandato, inaugurando sin saberlo la tradición después llamada “delfinazgo” por alusión al título de los Delfines de Francia: la del tácito derecho hereditario al poder que después nos daría tantos López, tantos Ospinas, tantos Gómez, tantos Pastranas, tantos Santos repetidos. Ospina era también un próspero hombre de negocios, como Reyes; y usaba como él frondosos bigotes blancos, a la moda del para entonces ya desterrado y difunto caudillo mexicano Porfirio Díaz. Un hombre práctico, a quien le correspondió administrar uno de los más favorables momentos de la historia económica de Colombia, en el que subían los precios internacionales y crecían las exportaciones del café, ya convertidas en la primera fuente de divisas del país.

Entonces vino la Misión Kemmerer. Fue la primera de las grandes misiones económicas y financieras enviadas por los gobiernos de los Estados Unidos a la América Latina, que reemplazaron en nombre del dólar las antiguas misiones evangelizadoras del imperio español en nombre de la cruz, y con igual éxito: el total sometimiento. Tras la espada venía la cruz: después de la “diplomacia de la cañonera” de la primera década del siglo, la “diplomacia del dólar” basada en el principio de que resultaba más barato comprar que invadir.

Así la misión del académico de la Universidad de Princeton, el profesor Edwin Kemmerer, bajó de norte a sur predicando su doctrina desde el Río Grande hasta el estrecho de Magallanes, fundando Bancos Centrales y creando Contralorías mientras vadeaba sin mancharse los zapatos las dictaduras respaldadas o impuestas por los Estados Unidos. Había empezado en las Filipinas, apenas estabilizada la guerra de conquista norteamericana después de la expulsión de España. Bajó del México del general Venustiano Carranza (1917) a la Guatemala del dictador Manuel Estrada Cabrera (1919), al Ecuador de la Junta Militar (1926), al Chile del general Ibáñez, entonces todavía coronel (1925), a la Bolivia de Siles (1927), al Perú del general Sánchez Cerro (1931). Por Colombia pasó en 1923 traída, o recibida, por el gobierno del general Pedro Nel Ospina para fundar el Banco de la República y la Contraloría General. En Venezuela se topó con el sentido común del dictador Juan Vicente Gómez: “Me sale más cara” —dijo— “la Contraloría que la corrupción” (de la cual, por lo demás, él mismo formaba muy importante parte). La Misión Kemmerer proponía las reformas institucionales necesarias para garantizar la capacidad de pago de la deuda externa de los países latinoamericanos sin necesidad de recurrir al desembarco de los marines y, como consecuencia, restablecer la confianza inversionista de las empresas y los bancos norteamericanos.

Del gobierno de Pedro Nel Ospina, hijo del otro Ospina que solicitó en vano la adopción de Colombia como colonia de los Estados Unidos, datan tanto la fama de “buen socio” que tiene este país como su renuncia a tener una política económica y una política internacional autónomas: la dependencia voluntaria, confirmada luego por todos los gobiernos.

Por detrás de la paz política entre los partidos se incubaban los conflictos sociales generados por la aparición de una clase proletaria que empezaba a organizarse en sindicatos. Estallaban grandes huelgas, siempre declaradas ilegales y tratadas como problemas de orden público (ver recuadro). Aparecieron el Partido Comunista y el Partido Socialista Revolucionario, y un efímero Partido Agrario Nacional, al tiempo que un ala izquierda del Partido Liberal se desgajó brevemente para fundar la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria (UNIR) bajo el liderazgo de Jorge Eliécer Gaitán. El propio Partido Liberal también conoció una renovación interna con la sustitución paulatina de sus viejos líderes, los generales de la Guerra de los Mil Días, por hombres de la generación del Centenario que ya no hablaban francés sino inglés. Alfonso López Pumarejo, un banquero quebrado pasado a la política, llamaba a sustituir los criterios históricos del partido por criterios económicos. En el Partido Conservador Laureano Gómez empezaba a dinamitar las viejas estructuras desde una modernidad de corte fascista, como la que venía creciendo en Europa. De los Estados Unidos llegaba, con el retraso habitual del huso horario histórico, el “red scare”, el miedo al “peligro rojo”. Y también los efectos de la Gran Depresión de 1929, cuyos coletazos en Colombia quebraban bancos, hundían empresas y, con la interrupción súbita de los empréstitos norteamericanos, obligaban al abandono de las obras públicas. La Hegemonía Conservadora tocaba a su fin.

Lo que le dio el puntillazo final no fue sin embargo la amenaza exterior del partido rival, sino, como fue siempre lo habitual en la historia de los partidos colombianos, la división interna. Era cosa admitida que tales divisiones las resolviera en el Partido Conservador la autoridad eclesiástica, que bendecía o ungía al sector o al candidato de sus predilecciones. Pero había muerto el inflexible arzobispo de Bogotá, Bernardo Herrera Restrepo de Buendía y Montoya, que durante decenios había sido el aristocrático y santafereño árbitro absoluto de la política conservadora. Y su sucesor, monseñor Ismael Perdomo, curita provinciano de la remota población de Gigante, Huila, carecía de la prestancia social y de los arrestos políticos del arzobispo Herrera, y en consecuencia de la autoridad para zanjar entre las pretensiones de los dos candidatos conservadores que se presentaron a las elecciones presidenciales de 1930, el general de la guerra Alfredo Vásquez Cobo y el poeta modernista Guillermo Valencia. Un día se pronunciaba por el uno y otro día por el otro, desconcertando los sermones de sus agentes electorales, los curas de los pueblos. Hablando de las elecciones de ese entonces escribía el historiador Mario Latorre:

Las elecciones no cuentan. Claro que se realizan, pero ya se sabe: las elecciones se ganan.

Pero no con los votos divididos entre dos candidatos a medio bendecir, ninguno de los cuales había recibido de manera clara el baculazo o golpe consagratorio del báculo archiepiscopal. Las elecciones de 1930 las perdió el Partido Conservador, y sus dolidos militantes empezaron a llamar a monseñor Perdomo “monseñor Perdimos”. Pero aceptaron la derrota.

Así se hundió la Hegemonía Conservadora, que iba a durar para siempre.