Si soy responsable, no me doy cuenta.

A partir de 1990 el neoliberalismo ha dominado la vida económica de Colombia, y en consecuencia la política, bajo todos los sucesivos gobiernos. En compañía de otras cinco fuerzas catastróficas que también podrían considerarse naturales y abstractas, como los jinetes del Apocalipsis: el narcotráfico, el paramilitarismo, la insurgencia, el clientelismo y la corrupción.

En el entierro del asesinado candidato presidencial Luis Carlos Galán, su hijo adolescente le pidió inesperadamente a su jefe de campaña, el exministro César Gaviria, que “recogiera las banderas de su padre”. Y Gaviria fue elegido presidente. La bandera de Galán había sido la de la lucha contra la corrupción, en particular dentro del Partido Liberal; pero su sucesor escogió otra: la apertura económica. Que en realidad constituía en toda América Latina el sometimiento al llamado “Consenso de Washington”: un consenso firmado en Washington entre el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para imponer a estos países las doctrinas neoliberales de reducción del Estado, desregulación de los negocios, privatización a ultranza y entrega sin control de la economía —y de la vida social en general— a las fuerzas del mercado, ciegas pero sabias.

Las recetas no eran novedosas: eran las mismas aplicadas en los Estados Unidos por el presidente Ronald Reagan y en Inglaterra por su compañera de baile, la primera ministra Margaret Thatcher, y copiadas después en toda Europa. En la propia Colombia, ya quince años antes, el presidente López Michelsen había soñado con algo así: con “la sabiduría económica de las dictaduras del Cono Sur”, como la denominó en los días de los Chicago boys del general Augusto Pinochet en Chile. Y con la guía de esa sabiduría se fue gobernando a Colombia, a tropezones, con frecuentes crisis financieras y recesiones económicas, apagones de la luz y catástrofes naturales anunciadas y previsibles —inundaciones de los inviernos, sequías de los veranos— pero no tenidas en cuenta: como había sucedido años antes, cuando al anuncio de los vulcanólogos sobre la inminente erupción del volcán Nevado del Ruiz las autoridades del Tolima habían respondido declarando a esos científicos personas no gratas por lesionar la imagen del departamento. La imagen: obsesión de las autoridades de Colombia.

El neoliberalismo fue la ruta económica. El narcotráfico sirvió de faro moral. Y con él, la corrupción de la justicia, de la política, del deporte, de todo lo imaginable: de las ferias ganaderas, de los concursos de belleza. Sostenido todo ello por el dinero “caliente” filtrado y lavado por todos los medios imaginables, por el propio Banco de la República, y por la política misma. Como se advirtió más atrás, Colombia empezó a convertirse en una narcocracia.

Esto vino acompañado por la exacerbación de otra vieja característica nacional: el clientelismo como fórmula de gobierno y como único modo de acceder a los beneficios del Estado: educación, infraestructura, empleo. Burocratización creciente del Estado, con la consolidación de una clase política profesional mantenida por la proliferación de los puestos públicos. Y mezcla de las dos cosas: el enriquecimiento ilícito como fuente de consideración política. Al tiempo que se difuminaban los viejos partidos tradicionales brotaron numerosos partidos de garaje, como universidades de garaje: democratización de la corrupción. Todos los políticos empezaron a ser juzgados y condenados por algo —cohecho, enriquecimiento ilícito, asesinato— sin que eso truncara sus carreras. Docenas de partidos: no sólo la multiplicidad habitual de los de izquierda, comunistas, trotskistas, maoístas, prosoviéticos, prochinos, procubanos, incluso pro la Albania de Enver Hoxa y pro la Corea del Norte de Kim Il-sung; sino otros muchos nuevos: el Movimiento de Salvación Nacional del hereditario jefe conservador Álvaro Gómez, el Partido Social Conservador del expresidente Misael Pastrana, el Movimiento Unitario Metapolítico de la bruja Regina Once, el Movimiento Visionario del exalcalde de Bogotá Antanas Mockus, el Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe, el Compromiso Cívico Cristiano con la Comunidad, Alas Equipo Colombia, el Polo Alternativo Democrático de la unión de la izquierda, el Partido de Integración Nacional, Cambio Radical, el Partido de la U, el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta, la Alianza Verde. Partidos religiosos y teocráticos, partidos regionales, partidos étnicos. Un batiburrillo.

El período empezó, sin embargo, bajo buenos auspicios: la Constitución de 1991, que fue la primera de la historia del país redactada por consenso y no como resultado de la victoria militar de un bando político. Todos estuvieron representados entre los setenta constituyentes, incluyendo a los grupos guerrilleros recién desmovilizados, pero no a las Farc, por entonces en tregua. (Y el mismo día de las elecciones de constituyentes su campamento central en Casa Verde fue bombardeado por el ejército, lo cual rompió la tregua). Y se dibujaron tres fuerzas, numéricamente comparables: liberales, conservadores —partidos en sus dos viejas facciones, laureanista (dirigidas por Álvaro Gómez) y ospinista (en torno a Misael Pastrana)—, y la guerrilla desmovilizada del M-19. La abstención fue sin embargo arrolladora: sólo hubo dos millones de votos.

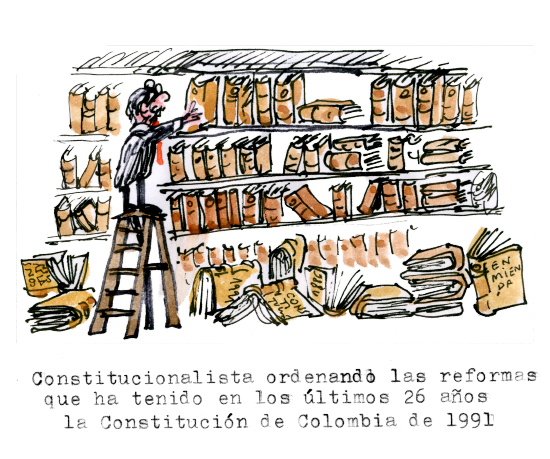

De ahí salió la Constitución más larga del mundo: 380 artículos y 60 disposiciones transitorias. A lo que hay que sumar las 31 reformas y añadidos que ha tenido en 26 años, incluyendo la que autorizó la reelección presidencial de Álvaro Uribe y la que luego prohibió de nuevo la reelección presidencial posterior a la de Juan Manuel Santos.

Una Constitución de avances sociales: en primer lugar la “acción de tutela” para proteger derechos fundamentales (entre ellos un vago “libre desarrollo de la personalidad” que se ha prestado a las más estrambóticas demandas). Se instituyó el sistema penal acusatorio y se crearon la Fiscalía y la Corte Constitucional así como varios mecanismos de participación ciudadana, muy usados: plebiscito, referendo, consulta popular, revocatoria de mandato. Se impulsó la descentralización —que desembocó en la democratización de la corrupción—. Y se incurrió en una vergüenza histórica: cediendo a las presiones y amenazas de los narcotraficantes (y no por respetables razones de convicción ideológica) fue abolida la extradición, único temor de los mafiosos del narcotráfico. Cuarenta y ocho horas más tarde Pablo Escobar “se sometió a la justicia”. Lo cual fue recibido casi unánimemente, hasta su pronta fuga, con gran alborozo: como si de verdad se tratara de un triunfo de la ley.

Alborozo de poca duración. Tras exigir la construcción, en sus propias tierras, de una cárcel particular llamada “La Catedral” para él y sus amigos, y con guardianes escogidos entre sus propios hombres pero pagados por los contribuyentes, Escobar la utilizó como sede para sus negocios y sus crímenes hasta que a los pocos meses decidió salirse por la puerta grande y reanudar su guerra contra el Estado, hasta su muerte (ver recuadro Capítulo XII).

Entre tanto, el presidente Gaviria había proclamado “la apertura” de la economía nacional, en teoría con el objeto de hacerla más competitiva ante la globalización, rebajando o suprimiendo los aranceles y abriendo las fronteras tanto para los productos como para los capitales extranjeros. La práctica, sin embargo, no se ajustó a las previsiones optimistas. Aunque benefició a algunos sectores, condujo a la privatización y extranjerización a menosprecio de todas las empresas públicas y los bienes del Estado, desde las comunicaciones hasta la producción de electricidad. Minería, petróleo, puertos, aeropuertos, carreteras. Y en cuanto a los bienes de consumo vino una desindustrialización progresiva ante la incapacidad de competir en precio y calidad con los productos importados, que llegaría a su extremo con la firma de los Tratados de Libre Comercio con los Estados Unidos y con la Unión Europea, ya en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, veinte años más tarde. Con la agricultura pasó igual: Colombia, que en los años ochenta del siglo XX era un país exportador de alimentos, se convirtió en importador. Ni siquiera el café pudo resistir la competencia externa (de Asia y África), después de haber sido la base de la riqueza colombiana durante todo un siglo.

Y así Colombia se convirtió casi en monoexportador de recursos minerales: petróleo, carbón, níquel, oro como en los tiempos coloniales, por empresas o bien ilegales o bien en manos de dueños extranjeros. Hasta el tráfico de cocaína fue pasando progresivamente bajo control de los narcos mexicanos como consecuencia de las “victorias” en la guerra contra la droga adelantada por el gobierno colombiano por instrucciones de los Estados Unidos: “Por convicción, no por coacción” diría patéticamente Ernesto Samper, uno de los presidentes de estos años, sometidos todos mansamente al único principio que desde entonces rige las relaciones entre los Estados Unidos y Colombia: la obligación colombiana de luchar contra las drogas declaradas ilícitas por los gobiernos norteamericanos.

En este tema del servilismo ante los Estados Unidos de la política exterior colombiana, así como en los restantes (narcotráfico, guerrillas, etc.), casi no ha habido rupturas en la sucesión de los distintos gobiernos. Por eso los narro aquí en un sólo continuum espaciotemporal. Insurgencia, narcotráfico, corrupción, neoliberalismo, paramilitarismo, clientelismo, alimentándose mutuamente en un carrusel perverso bajo gobiernos igualmente impotentes, y muchas veces cómplices; y, como decía el gran humorista de la televisión Jaime Garzón (asesinado por los paramilitares), “con el gringo ahí”: todo bajo la égida de los Estados Unidos, desde George Bush padre hasta Donald Trump, desde la Guerra Fría de las superpotencias hasta la guerra global contra el terrorismo (todos los terrorismos: religiosos, étnicos, políticos) pasando por la guerra frontal contra las drogas (pero no todas ellas: sólo las producidas por los países subdesarrollados; así, por ejemplo, la marihuana dejó de ser perseguida cuando se convirtió en la primera cosecha agrícola de los Estados Unidos, en torno al año 2.000).

Para cuando se convocó la Constituyente en 1991 habían sido asesinados más de tres mil militantes y casi todos los dirigentes de la Unión Patriótica, el partido político surgido de la tregua con las Farc. Del MAS (Muerte A Secuestradores), fundado por los narcos, se había pasado a centenar y medio de organizaciones armadas contraguerrilleras, calificadas de brumosas “fuerzas oscuras” por los gobiernos, pero que en vista de sus relaciones con los militares empezaron a ser llamadas paramilitares y a lograr una organización nacional bajo la dirigencia de los hermanos Castaño (Fidel, Carlos y Vicente), que habían sido primero amigos, luego enemigos y finalmente sucesores de Pablo Escobar cuando este cayó acribillado a tiros en los tejados de Medellín en diciembre de 1993.

La guerra de Pablo Escobar había sido tremenda. Fueron asesinados tres candidatos presidenciales de distintos partidos, dos ministros de Justicia, un procurador general, veinte jueces, el director del diario El Espectador, Guillermo Cano, y varios importantes periodistas de medios de provincia, y voladas las instalaciones de El Espectador en Bogotá y de Vanguardia Liberal en Bucaramanga. En Medellín trescientos policías cayeron, a razón del millón de pesos por cabeza que pagaba por ellos el jefe mafioso: “El Patrón”. Estallaron varios carros bomba en Bogotá y Medellín, con docenas de víctimas mortales, y un avión comercial en vuelo con cientos de pasajeros a bordo. Y las secuelas de esa guerra, aún después de la muerte de Escobar, fueron también terribles: la multiplicación de los pequeños carteles de la droga, la aparición de las siniestras “oficinas de cobro” de los grupos criminales y sus escuelas de muchachitos sicarios que a los quince años recibían un revólver y una motocicleta para aprender a asesinar, la generalización del contubernio entre narcotraficantes y paramilitares y dirigentes políticos locales. Nacieron las “Convivir” bajo el ala del gobierno. Los servicios secretos del Estado (el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS) empezaron a colaborar con los narcotraficantes, hasta el punto de que —muchos años después— el general que encabezaba el organismo fue condenado por complicidad con Escobar en los asesinatos de candidatos presidenciales, a pesar de haber sido él mismo blanco de algunos de los atentados ordenados por el gran capo.

En los años 80 y principios de los 90, cuando el auge de los carteles, los ingresos de la droga llegaron a representar más del 6 % del PIB colombiano.

Sobre todo este paisaje de terror cotidiano, en 1994 se publicó una gran novela breve: La Virgen de los sicarios de Fernando Vallejo.

En el año 1994 los narcotraficantes del cartel de Cali, acaudillados por los hermanos Rodríguez Orejuela, “coronaron”, para decirlo en su propio lenguaje: un “corone” es la llegada exitosa de un cargamento de droga a su destino en los Estados Unidos o en Europa. Coronaron con la compra al contado de la presidencia de la República en cabeza del candidato liberal Ernesto Samper, al contribuir con dos millones de dólares a la victoria de su campaña entre las dos vueltas electorales. La denuncia del hecho la hizo su rival estrechamente derrotado, Andrés Pastrana, informado por la agencia antidrogas de los Estados Unidos, la DEA; y el escándalo sacudió la política colombiana durante varios lustros.

Pero eso fue sólo la culminación de un proceso que venía de atrás: los narcotraficantes Carlos Lehder, Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, llevaban ya muchos años financiando campañas electorales de políticos a todos los niveles, desde las de concejales municipales hasta las de presidentes de la República. Y el resultado de la corrupción de la política: las elecciones se compran con dinero cuando desaparecen los partidos políticos como vehículos de ideologías o de intereses sectoriales o de clase y se convierten en meras empresas electorales, en maquinarias de generar votos.

Ernesto Samper fue el chivo expiatorio de una culpa generalizada. Por eso a raíz de las denuncias se desarrolló entonces el llamado Proceso 8.000, sobre colaboración de políticos con el narcotráfico, en el que cayeron docenas de parlamentarios, varios contralores y fiscales, alcaldes, gobernadores, concejales, etc. Pero el propio presidente Samper, que contra toda evidencia y todo testimonio insistía en que la entrada de los dineros del Cartel de Cali en su campaña se había hecho “a sus espaldas”, y ganándose con ello un comentario sarcástico del arzobispo de Bogotá sobre la imposibilidad de que alguien no vea que un elefante ha entrado a la sala de su casa, salió limpio. O al menos limpiado. Al cabo de una investigación iniciada por la Comisión llamada “de Absoluciones” de la Cámara, resultó “precluido”: ni culpable ni inocente. Y para lograrlo pasó los cuatro años de su gobierno sobornando políticamente con puestos y contratos y gabelas a los miembros del Congreso, su juez natural.

Una vez precluido, y para mostrar ostensiblemente su inocencia, Samper impulsó el restablecimiento de la extradición de criminales a los Estados Unidos. A cuya dudosa justicia han ido a dar desde entonces muchos miles de colombianos acusados de narcotráfico, sin que lo haya sido ninguno de sus socios norteamericanos.

Al socaire de la inestabilidad política las guerrillas habían venido creciendo, propinando severas derrotas a las fuerzas militares: las tomas de Las Delicias, la ciudad de Mitú, el cerro de Patascoy, acompañadas de la captura de cientos de soldados como prisioneros. También por esas épocas se combatían territorialmente las distintas guerrillas, en particular las Farc y el EPL y el ELN. Y la guerra que arreciaba, y se empezaba a sentir no sólo en las periferias selváticas sino también en las ciudades, se volvía cada día más sucia, más degradada. Secuestros de niños y de ancianos por parte de los grupos insurgentes, y tratamiento de fieras presas para los secuestrados, encerrados en jaulas de alambre de púas o encadenados por el cuello a los árboles de la selva; desapariciones y torturas para los detenidos por parte de las fuerzas militares; degüellos y descuartizamientos con motosierras por parte de los paramilitares. Al margen de los choques armados, cada vez más frecuentes acciones de amedrentamiento contra la población civil para obligarla a tomar partido por medio del terror por unos o por otros: incendios de pueblos, expulsión de campesinos, extorsiones, boleteos, amenazas, sin abandonar la compra de autoridades o el soborno de oficiales militares y funcionarios civiles, de jueces y de fiscales, o aún la intervención en elecciones o en huelgas o en manifestaciones populares, y, desde el otro lado, participación de los llamados “terceros”: ganaderos, palmicultores, empresarios del banano (incluyendo a las empresas extranjeras, como la Chiquita Brands heredera de la macabramente famosa United Fruit Company, condenada en los Estados Unidos —pero no en Colombia— por su contribución a las finanzas del paramilitarismo. En suma, llevada a su más vesánico extremo, la “combinación de todas las formas de lucha” decidida por el Partido Comunista Colombiano en su ya viejo Congreso de 1961.

En cuanto a la mano de obra de la violencia, por llamarla así: la violencia de todos estos años en el campo colombiano ha sido en gran medida desempleo armado. Guerrillas, paramilitarismo, Fuerzas Armadas y empresas privadas de seguridad han suplido el empleo que no ofrecen ni las fincas agrícolas abandonadas o convertidas en ganaderas ni la periclitante industria de las ciudades. Y que no se compensa con el reducido empleo que ofrece lo que algunos economistas han llamado “la maldición de los recursos naturales”. Petróleo y carbón, dentro de lo que ha sido la tradición colombiana: del oro de aluvión en el siglo XVI al oro de veta y retroexcavadora en el XXI, pasando por la quina, el bálsamo de Tolú, las plumas de garza llanera, el caucho, el café, el banano, la marihuana, la cocaína. Casi todas exportaciones ilegales, de contrabando.

En 1998 fue elegido a la presidencia el antiguo rival de Samper, el exalcalde de Bogotá e hijo del expresidente Misael Pastrana, Andrés Pastrana. Periodista, como es casi obligatorio entre los presidentes de Colombia desde los tiempos decimonónicos de Antonio Nariño, y director de un noticiero de televisión de los que en el siglo XX se repartían a dedo entre los hijos de los expresidentes: este para el hijo de López, este otro para la hija de Turbay, este de más allá para el hijo de Pastrana, y el que queda para el hijo de Álvaro Gómez, que además es nieto de Laureano.

Si Samper había vencido por la intrusión de los narcos entre las dos vueltas de la elección presidencial, Pastrana lo hizo cuatro años más tarde gracias a la intervención entre vuelta y vuelta de la guerrilla de las Farc, cuyo jefe “Tirofijo” se reunió en la selva con el candidato y anunció que negociaría con él un acuerdo de paz. Y, en efecto, apenas elegido Pastrana abrió conversaciones con la guerrilla a cambio de la desmilitarización o despeje de tres municipios de extenso territorio en las selvas del sur del país, en torno a San Vicente del Caguán: 42.000 kilómetros cuadrados: un área del tamaño de un país como Suiza. Y a continuación dedicó casi completos los cuatro años de su gobierno a apaciguar a las guerrillas, que en el gobierno anterior se habían desbordado.

Fueron tres años de negociaciones: no sólo con el gobierno, sino con miles de visitantes de toda índole. Periodistas, dirigentes locales, políticos de todos los partidos, líderes comunales. Hasta el presidente de la Bolsa de Nueva York fue al Caguán a conversar con “Tirofijo”. Pero cuando volvió al Caguán el propio presidente Pastrana a instalar formalmente la mesa oficial de conversaciones, se presentó el famoso y cómico episodio de “la silla vacía”. El comandante guerrillero lo dejó plantado y esperando como a una novia frustrada ante el altar. Y en su lugar envió a uno de sus lugartenientes a leer una carta en la que explicaba los motivos de su lucha y sus orígenes: el robo a mano armada por el Ejército Nacional de sus marranos y sus gallinas. Sin querer entender la significativa seriedad de la denuncia, la prensa nacional estalló en burlas, por desprecio de clase.

En realidad se trataba de un engaño deliberado por parte y parte. Las guerrillas aprovecharon la zona de despeje para fortalecerse y enriquecerse, pues los secuestros extorsivos, el boleteo y su creciente participación en el negocio del narcotráfico continuaban en el resto del país, por fuera de la vasta zona de seguridad del despeje militar. Y el gobierno puso en marcha el Plan Colombia de cooperación militar con los Estados Unidos acordado con el presidente Bill Clinton, en teoría para el control militar del narcotráfico y en la práctica para la lucha contraguerrillera: una primera cuota de 1.300 millones de dólares en el primer año para modernizar el aparato bélico (aviones, helicópteros de combate, lanchas acorazadas, bombas inteligentes, información satelital, radares) y duplicar el pie de fuerza, que a mediados del gobierno siguiente (el de Uribe) llegaría al cuarto de millón de hombres.

Entre tanto, también se adelantaban conversaciones de autodesignados representantes de la sociedad civil con la otra guerrilla importante, la del ELN. En Maguncia, por gestiones de la Iglesia católica alemana, se dio el caso de cinismo de poner límites al secuestro como novedoso derecho de guerra: ni niños ni mujeres embarazadas, pero adultos sí. Y voladuras de oleoductos, dentro de su política de extorsión a las empresas petroleras iniciada veinte años antes.

Al finalizar su período de gobierno, y ante los cada vez más insolentes actos de guerra de las Farc, Pastrana ordenó el cierre de la zona de despeje. Y en 2002 fue elegido a la presidencia el político de carrera liberal, pero de convicciones ultraconservadoras, Álvaro Uribe Vélez, exgobernador de Antioquia, que se presentaba como “independiente” y “antipolítico” (como era ya la moda desde hacía algunos años para tranquilizar a los votantes). Su victoria fue arrolladora con la promesa de hacer lo contrario de lo que había intentado su predecesor Pastrana: derrotar a la guerrilla en 18 meses. El 7 de agosto su ceremonia de posesión fue recibida por las Farc con el lanzamiento contra el Capitolio Nacional de varios cohetes artesanales que erraron el blanco, y fueron a caer en el miserable barrio bogotano de El Cartucho, matando a 21 indigentes.

“Mano firme, corazón grande”, anunció Uribe. Había practicado su mano dura en Antioquia como gobernador, donde había presidido la creación de setenta organizaciones cívicomilitares armadas llamadas paradójicamente Convivir, que combatían con terror el terror de la guerrilla. Con el respaldo financiero del Plan Colombia negociado por Pastrana con el presidente norteamericano Bill Clinton, Uribe emprendió una política de guerra total contra las Farc (y secundariamente contra el ELN) bajo el rótulo de “seguridad democrática”. Hizo aprobar un impuesto de guerra. Duplicó el pie de fuerza del Ejército y la Policía. Organizó una retaguardia de “soldados campesinos”, y quiso, sin lograrlo por razones presupuestarias, respaldarla con un millón de informantes pagados. Devolvió la presencia de la Policía a doscientos municipios que carecían de ella. Y pronto se vieron notables resultados, en especial en la recuperación del control de las carreteras troncales del país, en las que la guerrilla practicaba mediante retenes móviles armados el secuestro indiscriminado de viajeros, que llamaba “pesca milagrosa”. En resumen, y aunque a costa de numerosos abusos y detenciones arbitrarias, la “seguridad democrática” del presidente Uribe puso a las Farc en retirada por primera vez en muchos años.

Por la existencia del conflicto armado —que negaban el propio Uribe y sus principales consejeros, para quienes lo que había en el país desde hacía cuarenta años era simplemente “ narcoterrorismo” dentro de un paisaje que no era de desplazamiento forzoso y masivo de personas, sino de robusta y saludable “migración interna”—, Colombia se convirtió en una excepción en la América Latina del momento, donde proliferaban los gobiernos de izquierda: Venezuela, Ecuador, Bolivia, Chile, la Argentina, el Brasil, Uruguay. La población colombiana siempre ha sido predominantemente reaccionaria, “un país conservador que vota liberal”, lo definía con acierto el líder conservador Álvaro Gómez, sin precisar el motivo de ese voto contradictorio: el miedo a los gobiernos conservadores; en respuesta al accionar de las guerrillas, que se calificaban de izquierda, la derechización se pronunció todavía más.

Colombia ya era para entonces un país de desplazados. Unos seis millones de refugiados del interior, la mitad de la población campesina, campesinos expulsados de sus tierras expoliadas por los narcos y los paras con la complicidad de políticos locales, de notarios y jueces, y de las fuerzas armadas oficiales. Cinco millones de colombianos en el exterior, de los cuales unos miles exiliados por razones políticas y los restantes millones emigrados por motivos económicos, a Venezuela (más de dos millones), a Europa (sobre todo a España), a los Estados Unidos (600.000 sólo en la ciudad de Nueva York), al Canadá, a Australia, al Ecuador, a la Argentina. Colombia exporta su desempleo, y recibe a cambio anualmente varios miles de millones de dólares en remesas familiares. Y eso va acompañado por una concentración creciente de la propiedad de la tierra: una tendencia que viene desde la conquista española, continuada en la eliminación de los resguardos indígenas por los gobiernos republicanos, agravada por el despojo a los pequeños propietarios en los años de la Violencia liberal-conservadora y rematada luego por las adquisiciones de los narcotraficantes y los desplazamientos del paramilitarismo.

Si a las guerrillas el gobierno de Uribe les presentó guerra total, a los paramilitares les ofreció en cambio puente de plata. No en balde las zonas dominadas por el paramilitarismo habían sido claves en su victoria electoral del año 2002. Y es por eso que, cuando empezaron las investigaciones judiciales a los políticos por paramilitarismo, el presidente mismo les recomendó a los congresistas de la bancada gobiernista que votaran por los proyectos del gobierno antes de que los jueces los metieran a la cárcel. Pero entre tanto, algunos de los más conspicuos jefes del paramilitarismo fueron llevados por el gobierno para ser oídos por el Congreso: Salvatore Mancuso, Ernesto Báez (que más tarde serían condenados a muchos años de cárcel). Otro más, Carlos Castaño, se convirtió en una estrella de la televisión dando entrevistas en las que exhibía ostentosamente sus armas, sus hombres y sus uniformes camuflados de las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia. Y finalmente el gobierno les dio una generosa ley de “Justicia y Paz” que propició la desmovilización de más de treinta mil combatientes, cuando sus diferentes grupos sumaban, según se decía, sólo 18.000. Entregaron 16.000 armas. Algunas de las rendiciones fueron tan grotescamente de sainete que acabaron siendo causa de que se acusara penalmente al Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, de “falsas desmovilizaciones”. Mientras estaban en teoría concentrados en el pueblo de despeje de Santa Fe de Ralito, los “paras” seguían organizando contrabandos de droga sin que pasara nada. Cuando empezaron a declarar ante la justicia, catorce de sus cabecillas fueron extraditados a los Estados Unidos para ser juzgados allá por narcotráfico, dejando pendientes sus crímenes en Colombia: masacres, descuartizamientos, desapariciones.

El primer gobierno de Álvaro Uribe terminó con el soborno de dos ministros a dos parlamentarios para que dieran su voto a la modificación de “un articulito” de la Constitución que permitiera la reelección del presidente, delito por el cual fueron posteriormente sentenciados a penas de cárcel. Con la condena de docenas de parlamentarios y altos funcionarios uribistas por lo que se llamó “parapolítica”, es decir, por alianzas electorales o económicas con grupos paramilitares, y la correspondiente instalación de escuchas ilegales, o chuzadas telefónicas, a los jueces de las altas cortes por parte de los servicios secretos del gobierno, el DAS, lo que llevaría más tarde a su disolución. Pese a todo lo cual en 2006 el presidente Uribe fue reelegido arrolladoramente.

Sin embargo, frente a esa avalancha de la derecha, la oposición de izquierda, por primera vez electoralmente unida en el Polo Democrático Alternativo —comunistas, Moir, antiguo M-19, extrotskistas—, alcanzó el mejor resultado de su historia. Su candidato liberal de izquierda, el exmagistrado de la Corte Constitucional, Carlos Gaviria, tuvo más de dos millones y medio de votos, el 22 % del total, superando a los partidos tradicionales Liberal y Conservador.

Y siguió la guerra contra la guerrilla. Las Farc sufrieron duros golpes: por primera vez murieron (en bombardeos “inteligentes”) varios de sus principales jefes, miembros del Secretariado. Hubo muchas deserciones. Murió, de muerte natural, su fundador y jefe, Manuel Marulanda, Tirofijo, y su sucesor, Alfonso Cano, cayó en combate. Y por otro lado fueron descubiertos y denunciados los “falsos positivos”: miles de asesinatos fuera de combate de falsos guerrilleros, producidos por la política de “recuento de cadáveres” copiada de aquella del body count con la que los militares norteamericanos creyeron “ganar” (en los titulares de prensa) la guerra de Vietnam inflando artificialmente el número de bajas causadas al enemigo.

Hubo serios roces con los países vecinos, que mostraban tolerancia e incluso complicidad con las guerrillas colombianas: con Hugo Chávez y su socialismo del siglo XXI en Venezuela, con Rafael Correa por el bombardeo a un campamento de las Farc.

Y cuando cerrada en el Ecuador la base militar norteamericana de Manta, los Estados Unidos obtuvieron del gobierno colombiano autorización para usar siete bases en territorio colombiano, desde Buenaventura hasta la Guajira, pasando por Palanquero en el centro del país. Un año después, sin embargo, la Corte Constitucional declaró inexequible el convenio que lo permitía. Pero en 2017 no está todavía claro si, bajo el Acuerdo de Defensa y Cooperación firmado entre los dos países, las tropas norteamericanas siguen teniendo acceso a las bases colombianas.

En 2010 el presidente Uribe decidió lanzar la candidatura de su exministro de Defensa estrella, Juan Manuel Santos, posiblemente el más oligárquico de los candidatos: perteneciente a la familia propietaria del poderoso diario El Tiempo y sobrino nieto del difunto presidente liberal Eduardo Santos. Pese al apoyo de Uribe, Santos sólo dificultosamente consiguió ganar las elecciones en segunda vuelta. Y de inmediato, tras proclamar que Uribe había sido el mejor presidente de Colombia en toda su historia, emprendió una política exactamente contraria a la suya. Ante lo cual el ya expresidente Uribe, que seguía siendo inmensamente popular, encabezó desde el Senado contra él la más acerba oposición vista en el país en más de medio siglo. Que se volvió frenética cuando el nuevo presidente anunció que llevaba un año de conversaciones secretas a cargo de su hermano, el periodista Enrique Santos Calderón, exdirector de El Tiempo, destinadas a buscar un acuerdo de paz con las Farc.

En 2012 empezaron en Oslo y en La Habana las negociaciones formales y públicas con los jefes guerrilleros sobre la posibilidad de firmar la paz, y paralelamente en Caracas con los delegados del ELN. Iban a ser seis años de tires y aflojes fatigosos, y que más que a los comandantes guerrilleros y a los comisionados negociadores del gobierno en La Habana fatigaron a todos los ciudadanos de Colombia. Con lo cual, lejos de despertar entusiasmo, finalmente la posibilidad de acabar con una guerra de medio siglo provocó hastío; y más aún cuando fue necesario reelegir al presidente Santos como única garantía de que las conversaciones no serían rotas por el candidato opositor respaldado por el expresidente Uribe.

El acuerdo, por fin, fue firmado varias veces por el presidente Santos y el comandante de las Farc, Rodrigo Londoño, “Timochenko”: en La Habana, en Cartagena, en el Teatro Colón de Bogotá. Pero el gobierno lo llevó a ser aprobado por el electorado en un plebiscito, el 2 de octubre de 2016, y el NO ganó por una mínima diferencia. Se le hicieron modificaciones al texto pactado, que fueron aprobadas por el Congreso. Las Farc se desmovilizaron y dejaron las armas, en una proporción de casi dos armas por cada combatiente. Santos recibió en Oslo, donde había empezado todo, el Premio Nobel de la Paz. Pero la oposición visceral de la extrema derecha, de la derecha de la derecha, de la derecha guerrerista del expresidente Uribe a la derecha moderada y civilizada representada por Santos, siguió enredando las cosas. Álvaro Uribe, copiando las tácticas de Laureano Gómez de ochenta años antes contra la República Liberal, y usando los mismos métodos —salvo el de la violencia física—, ha conseguido, como aquel, “hacer invivible la república”.

Y cuando escribo esto, a mediados de diciembre del año 2017, en eso estamos.